◆ 新薬情報 index

2024年12月製造販売承認

(印刷用画面へ)■ゼポジアカプセルスターターパック/ゼポジ… ■ゼップバウンド皮下注2.5mg,5mg,…

■ ゼポジアカプセルスターターパック/ゼポジアカプセル

|

| 1. 承認概要 | ||

| 新有効成分 2024年12月 / 2025年3月 発売 | ||

| 2. 薬効分類名 | ||

| 潰瘍性大腸炎治療剤/スフィンゴシン1-リン酸(S1P)受容体調節剤 | ||

| 3. 一般的名称 | ||

| オザニモド塩酸塩 | ||

| 4. 適応症 | ||

| 本剤の適応症は、「既存治療で効果が不十分な場合に限る、中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療」です 。 具体的には、過去の治療において、他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド等)で適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合にのみ、本剤の投与が推奨されます。既存の治療で効果が得られなかった患者さんに対する新たな治療の選択肢となります。 | ||

| 5. 類薬との比較 | ||

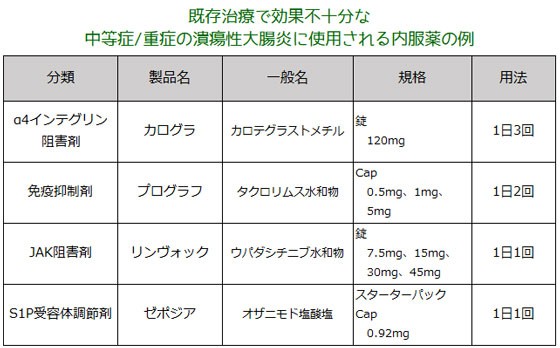

中等症から重症の潰瘍性大腸炎に対して使用できる内服薬として、既存薬ではリンヴォック錠(ウパダシチニブ水和物)、ジセレカ錠(フィルゴチニブマレイン酸塩)やなどのJAK阻害薬、カログラ錠、プログラフCapなどがあります。 なお、S1P受容体調節薬としては、適応が異なりますが、多発性硬化症に対してメーゼント錠(シポニモド フマル酸)が2020年6月に承認、2020年9月から販売されています。 その他の潰瘍性大腸炎治療薬としては、5-アミノサリチル酸製剤(メサラジン、サラゾピリン)、ステロイド(プレドニゾロン、ブデソニド)、免疫調節薬(アザチオプリン、6-メルカプトプリン)、抗TNF-α抗体製剤(インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ)、抗α4β7インテグリン抗体製剤(ベドリズマブ)、抗IL-12/23p40モノクローナル抗体(ウステキヌマブ)などがあげられます。 | ||

| 6. 特徴 | ||

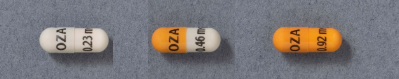

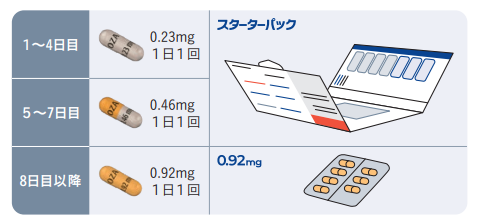

| <特徴> 本剤は、潰瘍性大腸炎の治療薬として初めて登場したS1P受容体調節薬です。本剤は1日1回の経口投与が可能であり、患者さんの服薬アドヒアランス向上が期待できます。また、低用量から漸増投与を開始することで、初回投与時の心拍数低下のリスクを最小限に抑えるように設計されています。 <承認状況> 日本では、2024年12月27日製造販売承認を取得しました。海外では2024年12月現在、米国(2020年3月承認)、欧州を含む40カ国以上で承認されており、潰瘍性大腸炎だけでなく、再発型多発性硬化症の治療薬としても使用されています。 <臨床試験> 国内第II/III相試験(J-True North試験)において、経口5-アミノサリチル酸製剤またはステロイドの投与歴がある中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象に、本剤の有効性と安全性が評価されました 。主要評価項目である投与12週時点の臨床的改善率は、オザニモド0.92mg群で61.5%、0.46mg群で52.9%であり、プラセボ群の32.3%と比較して有意に高い結果でした 。 副次評価項目においても、投与12週時点の臨床的寛解率は、オザニモド0.92mg群で24.6%(プラセボ群1.5%)、投与52週時点の臨床的寛解率は(投与12週時に臨床的改善が認められた患者において)オザニモド0.92mg群で29.2%(プラセボ群7.7%)と、いずれもプラセボ群と比較して有意に高い結果を示しました 。 <作用機序> リンパ球が末梢リンパ節から血中に移動するのに関係するのがS1P受容体です。本剤はS1P受容体に結合して、リンパ球の血管内や組織(炎症部位)への浸潤を抑制します 。(一方、カログラ錠は、リンパ球が血管内皮細胞に接着するのを阻害することで、炎症部位への遊走を抑制します 。) <用法・用量> 通常、成人にはオザニモドとして、1〜4日目は0.23mg、5〜7日目は0.46mg、8日目以降は0.92mgを1日1回経口投与します。治療開始時には、心拍数低下のリスクを軽減するために、スターターパックを使用します。スターターパックには、1〜4日目に服用する0.23mgカプセルと、5〜7日目に服用する0.46mgカプセルが含まれています 。8日目以降は、0.92mg製剤を1日1回服用します 。食事による影響は受けにくいことが示されています 。 投与開始時に漸増投与を行わなかった場合、心拍数の低下が生じる可能性が高くなるため、用法・用量を遵守することが重要です 。 <飲み忘れると、最初からやりなおしも> 休薬期間が以下に該当する場合は、投与再開時に一過性の心拍数低下が生じる可能性があるため、最初(0.23mg)から投与を再開し、用法・用量のとおり漸増する必要があります 。 ・投与開始後14日以内に1日以上の休薬 ・投与開始後15〜28日の間に7日間を超えて連続して休薬 ・投与開始後28日を経過した後に14日間を超えて連続して休薬 <肝機能障害患者では投与量制限> 軽度又は中等度の肝機能障害(Child-Pugh分類A又はB)のある患者さんへの投与は推奨されませんが、やむを得ず投与する場合には、減量が必要です。具体的には、1〜4日目は0.23mg、5〜7日目は0.46mgを1日1回、8日目以降は1回0.92mgを2日に1回経口投与します 。 <スターターパック製剤内の互換使用はできない> 本剤の投与開始後12週時点で治療反応が得られない場合は、他の治療への切り替えを考慮する必要があります。スターターパックに含まれるカプセル(0.23mgカプセル及び0.46mgカプセル)と0.92mgカプセルの生物学的同等性は示されていないため、1〜7日目はスターターパック、8日目以降は0.92mgカプセルを使用し、互換使用は避ける必要があります。 <副作用> 本剤漸増中に心拍数低下を生じる可能性が高いので、循環器専門医の管理下で投与を開始する必要があります。 重大な副作用として、感染症(帯状疱疹[2.8%]、口腔ヘルペス[0.6%]など)、進行性多巣性白質脳症(PML)[頻度不明]、黄斑浮腫[0.6%]、肝機能障害、徐脈性不整脈[1.7%]、リンパ球減少、可逆性後白質脳症症候群[頻度不明]があらわれることがあります 。 本剤などのS1P受容体調節薬は投与開始後に一過性かつ用量依存的な徐脈性不整脈を引き起こすことが報告されています。 その他の副作用としては、1%以上に頭痛、γ-GTP増加、ALT増加が報告されています。1%未満では、過敏症(発疹、蕁麻疹を含む)、高血圧が報告されており、頻度不明の副作用として上咽頭炎、末梢性浮腫、努力呼気量減少、努力肺活量減少があります 。 心拍数に対しては、健康成人を対象とした試験で、投与初期に心拍数の低下が認められました。 <相互作用> オザニモドは複数の生体内変換経路を介して広範に代謝され、一部CYP3A4により代謝されます。主要活性代謝物CC112273はMAO-Bにより生成し、その代謝にはCYP2C8が関与します。また、オザニモドはP-gpの基質です。 併用注意の薬剤としては、CYP2C8阻害作用を有する薬剤(クロピドグレル等)、CYP2C8誘導作用を有する薬剤(リファンピシン等)、MAO阻害剤(セレギリン等)、QT延長作用のある薬剤(クラスIa抗不整脈剤、クラスIII抗不整脈剤等)、心拍数を低下させる可能性のある薬剤(ジゴキシン等)、β遮断剤、カルシウムチャネル拮抗剤(プロプラノロール等、ジルチアゼム等)があります 。これらの薬剤との併用により、活性代謝物の血中濃度が上昇または低下したり、心拍数の低下や不整脈のリスクが増加する可能性があります。特に、本剤の投与開始時には、これらの薬剤との併用に注意が必要です。

| ||

| 7. 使用上の注意と服薬支援 | ||

| <患者さんへの指導例> 1.この薬は、結腸に溜まっているリンパ球を減らすことで、潰瘍性大腸炎を改善します。 2.服用初期には心拍数が低下することがあり、めまい、立ちくらみ、息切れやふらつきがあらわれることがあります。これらの症状に注意し、特に自動車の運転など危険を伴う機械の操作をする際には十分注意するようにしてください。もしこれらの症状が現れた場合は、医師に連絡してください。 3.感染症にかかりやすくなる可能性があります 。頭痛、発熱、鼻水や咳、下痢、腹痛、身体がだるい、尿路感染などの症状が現れた場合は、すぐに主治医に連絡し、受診してください。 4.黄斑浮腫があらわれることがあるため、目が見えづらくなった、物がゆがんで見える、つぶれて見えるなどの視覚障害が現れた場合は、主治医に相談し、眼科で眼底検査を含む眼科検査を受けるようにしてください。 5.肝機能障害のリスクもあるため、悪心(吐き気)、嘔吐、腹痛、疲労、食欲不振、黄疸、褐色尿などの症状が現れた場合は、ご相談ください。 6.妊娠している可能性がある女性は、服用期間中および服用中止後3ヵ月間は、胎児への悪影響を避けるために必ず避妊するよう指導してください。 7.生ワクチン接種は禁忌です。本剤の服用中または服用後3ヵ月以内に生ワクチンの接種できません。不活化ワクチンについても、効果が減弱する可能性があるため、接種前に医師に相談してください。 8.カプセルは噛んだり、開けたりせずに、そのまま水またはぬるま湯で飲み込むようにしてください。 <ここがポイント!> 1日1回の経口投与が可能であり、患者さんの利便性の高さとともに、S1P受容体調節という独自の作用機序を持つ点が、他の類薬と比較した際の特徴と言えます。潰瘍性大腸炎の活動期において5-アミノサリチル酸製剤(ペンタサ、アサコール、リアルダ)、ステロイド等)等で管理できなかった場合、既存薬としてはJAK阻害薬や抗体医薬等がありますが、選択肢が増えました。

| ||

| 8. 製造販売元など | ||

| ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 メディカル情報グループ (住所)東京都千代田区大手町1-2-1 問合せ (TEL)0120-093-507 |

(文責 下平秀夫) 2025年3月